麦星内参 | 湖畔大学教育长曾鸣: 战略思考的极简模型

2020-09-01

「麦星说」

阿里巴巴前参谋长、湖畔大学教育长曾鸣教授每年都会造访麦星投资,与麦星投资全体业务成员面对面分享、交流。2020年8月中旬,曾鸣教授与曾鸣书院的张笑凡一起,再次来到麦星投资深圳总部,与我们分享了他对战略思考的极简模型。

“使命、愿景、价值观”三个名词,我们已经耳熟能详。所以,对麦星投资全体成员来说,更侧重于深入了解曾鸣教授研究这三个名词的方法论。比如,在Vision驱动这条线上,曾鸣用得比较多的一个方法论是“看十年、想三年、干一年”。我们好奇这个方法是如何作用于曾鸣教授日常的研究工作并修正他的某些阶段性观点的。

进入正文前,请思考我们从曾鸣教授分享中总结出来的三条关键信息:

1.足够优秀的公司要有驱动力三支柱:Mission(使命),Vision(愿景)以及Organization(组织)。三者之间的自洽很重要。你所在的企业是否有这个驱动力三支柱?

2.Vision导向与机会导向都能走得通,但战略导向的人或者被称为Vision导向的人,更具备结构化的思考。你所在的企业是哪一种导向驱动的?

3.所谓卓越的组织就是在与人性的惯性做对抗,去除文化上的杂音,保持协同的基本文化。你所在的企业,是否实现了企业文化上的协同一致?

现在,让我们随着曾鸣教授的分享,进入战略与组织的思辨世界。

足够优秀的公司要有驱动力三支柱:使命Mission,愿景Vision以及组织Organization。三者之间的自洽很重要。

曾鸣教授先阐述了他对战略、组织的一些思考。

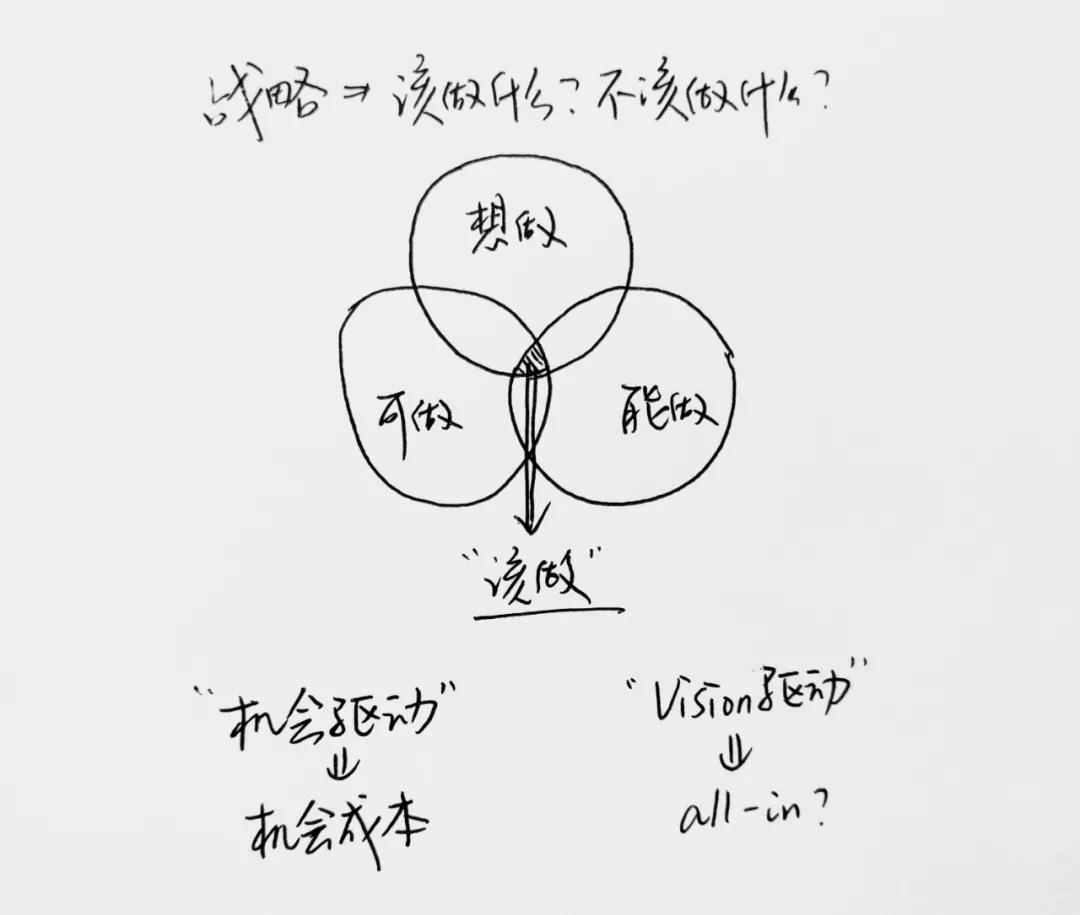

他对战略思考最简单的一个梳理框架:战略是什么?战略其实就是决定一个公司该做什么,甚至更重要的是不该做什么。从最核心的角度来说,就是在“想做、可做、能做”这三个领域里面去进行一轮又一轮的思考,取三者的交集,这本质上就是战略思考一个极简模型。

从投资角度切入的点,就是“可做”,也就是机会。讲的最多的是大赛道——赌这个行业有很大的未来,认为这个领域有足够多的机会。

但回头看的时候会发现,有些看起来很不Sexy的行业,也有非常牛的公司,那背后的原因是什么?本质上就是判断机会,更重要的是它的机会成本。有点像一个虚拟的水晶球,像吉普赛人在水晶球里能看到未来一样,如何让自己看未来看得更清楚,就是Vision(愿景)的能力。并且需要根据现实的反馈不断调整Vision这个水晶球。

在可做这条线上,如果离开了Vision,是没有真正意义上的战略的。因为只有相对于未来,一个人今天的选择才有所谓短期跟长期。所以战略制定的Vision就是大前提,一个假设的大前提对了,选择对的概率就大了很多。

有很多人的思考方法并非如此,基本上是看机会,更多感受的是中短期的机会。如果其感知足够好、足够快,不断地抓到面向未来的机会,那事后看他的轨迹,可能也接近Vision展开的路线。这是机会导向的人里最高的高手。

其实阴阳两条路都能走得通,机会导向的人可以每一轮的机会都抓住,也能逼近未来。但是,战略导向的人或者被称为Vision导向的人,其实更具备结构化的思考,会有一个“All-in”(全力押注),大赢的人都有一两次All-in。基本上是远见驱动的人才敢在关键时间点上这么做,这是他们的打法。

在Vision驱动这条线上,曾鸣用得比较多的一个方法论就是“看十年、想三年、干一年”。或许有时候看15年、20年可能更容易,因为所谓的大趋势是容易讲清楚的。比如,人工智能只会越来越重要。但是还有三年是特别要去仔细想的,即三年以后人工智能到底能做什么事情?这个层面的思考特别难,也特别重要。

曾鸣认为,“看十年、想三年、干一年”这三件事情是有机融合在一起的。每天日常的工作,其实同时都在给这三件事情做输入反馈,可能会调整他对三年、十年的想法。这就是一个三位一体的映射,三个东西的思考要放在一个点上。

第二个重点就是“能做”,就是个人的能力有多强。

能力都是后天培养的,说到最夸张的程度就是叫“人有多大胆地有多高产”,这在迅速取得成功的创业者身上是非常容易表现出来的。但他往往不能正确归因:“我的公司过去5年涨到了20亿,原因到底是什么?” 然后他对于未来四五年自己能干什么的想象力立马就会放飞,觉得基本上没有自己干不成的,接下来被打脸。这是一个非常典型的、到了一定的阶段以后,对自己能做什么产生虚妄想象的过程。更难的是认知上的一个盲点:能做,不是能不能把这个事情做好,而是能不能比这个行业最优秀的人还要做得更好。

曾鸣认为,入场不重要,重要的是这个行业竞争越来越激烈之后,你要问自己是不是最后三个玩家之一?

“想做”这个事情也非常重要,因为关系到个人的驱动力够不够。

到底什么在驱动个人发展?名和利吗?这是起码的。但是名、利驱动人有一个极限,到了一定的程度边际效应急剧下降,那个时候是因为兴趣驱动还是因为使命驱动?这个问题就开始出现了。这中间最难的是自我的觉知,看起来很虚,但实际上很关键。

所以总结一下,战略是什么?就是决定你什么该做什么不该做,然后不断的去校验自己,想做、可做、能做的结果,看是不是出现这个小小的交集。

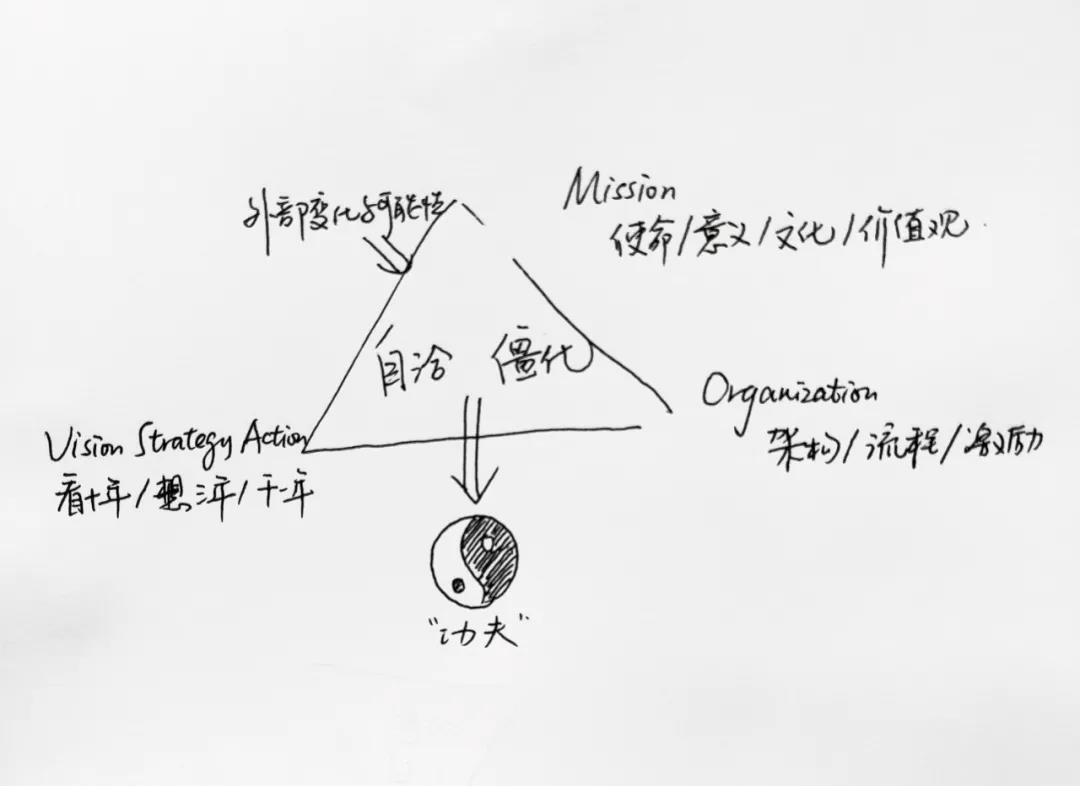

足够优秀的公司有驱动力三支柱:使命Mission(要解决大家的驱动力是什么,意义是什么;直接相关的是公司的文化和价值观),愿景Vision(业务变得战略驱动,看十年、想三年、干一年),组织Organization(公司架构,激励机制等)。

所谓基业常青的公司必须建立扎实的基础,这就是Mission,或者叫使命。不是每个公司在很早的阶段就会上升到使命的高度,但至少要解决的问题是:我们为什么走到一起来,我的驱动力是什么?你的驱动力是什么?我们的共同的驱动力是什么?直接相关的就是公司的价值观,这个是完整的一圈:使命、愿景、组织。

使命、愿景、组织之间的自洽很重要,同时这个自洽的体系还要符合外部环境不断变化的要求。

自洽很有可能走向僵化,且外部的环境在不断地变化。我们今天面临的是复杂、高度不确定的环境,所以另外一个重要的词就是可能性,就不能僵化,要有能够不断演化的可能。这就造成了企业管理中最难的问题:什么该变、什么不该变?

对话曾鸣、笑凡:商业现实的挑战本质与团队的驱动力、学习能力有关

在交流会的下半场,麦星投资团队与曾鸣、笑凡就如何实现动态平衡,Vision导向与机会导向优劣,发展的不确定因素对终局思维的影响,以及组织间协同与个性的冲突等领域展开了深入对话。

我们也把要点整理出来,以飨读者。

01

如何做动态平衡的问题,其实就是心法的问题

麦星:曾鸣教授刚才提到的“根据环境去保持一个灵活性演化”这个话题,有时候我们会观察到一些很纠结的现象。作为一个组织,它的大目标是确定的,需要通过管理去确保这个目标的实现,这是追求效率的。但另外一方面环境在变化,需要去做很多创新的尝试,又需要灵活性。这两者该怎么样做到一种平衡?

曾鸣:当讨论怎么做动态平衡这种高级别问题时,没有办法用具体管理手段和方法去解掉。只有在实战中积累经验、和高手过招,让自己越来越多做理性抉择,而不是被市场裹挟做被动选择,这其实就是心法的问题。

三者之间的动态平衡是一个很难的事情。对线性增长来说,大家都容易看到机会、机会也容易被判断。但往往到了一个转折点、可能要变的时候,就特别难判断。比如说传音公司能不能够从千亿人民币走向千亿美金,这个时候的判断就特别难。

笑凡:我补充三点。其一、看一个公司要整体看,是什么人在什么情况下要做什么事情,不能把它拆开看。其二、如果创始人花很多时间在思考战略问题,可能是一个好公司,也可能很虚是一个垃圾公司,有可能是两个极端。但是如果全都在管理上,肯定是一个平庸的公司。其三、平衡是在战略层面的平衡,而不是管理的平衡。

02

Vision导向和机会导向没有好坏之分,但真正卓越的公司不能太机会导向

麦星:Vision导向实际落地的过程中还是要解决生存的问题,这中间有一部分是机会导向,这两个之间是一个怎么样协调的关系?

曾鸣:两者都要是必须的,只是大家处理的风格不一样。上来就跟你谈战略的,如果他只有所谓的战略导向,不知道怎么抓眼前的机会,那就是个忽悠。其实可以理解为这样一个太极图,任何事情在强调一点的同时不要否认另外一点。一个真正谈愿景的人,你跟他说为什么你觉得能走过去,他可能说我不知道怎么走过去,但他肯定很认真的想过,这是真正区别。一个忽悠来说的话,他自己都没有认真想过这东西凭什么能走过去。

笑凡:我们需要再强调价值中立,Vision导向和机会导向没有好坏之分。如果100%看清楚未来是什么样,就知道要怎么过去了;如果100%看清楚现在是什么样,那也就知道要怎么往前走了。所以两个其实是一样的,价值中立。

麦星投资创始人崔文立:其实大家都看明白了一件事情,机会驱动的公司,机会本身越来越少。我们讲这里的机会驱动跟传音还不是一回事。传音是在半山腰上往前思考怎么进一步的,而且传音最开始在非洲的机会在目前中国是绝无仅有的。如果从创业开始,就用机会导向驱动,实际上很难成功。一个真正优秀和卓越的公司,就不能太机会导向。

有两类公司的创始人让我印象深刻,一类是他愿意谈未来10年以后的事情,这就是Vision。就他愿意谈10年以后的市场格局和企业的位置。实际上,机会在中国是几乎没有的了,如果不从Vision导向就很难入手。第二类是真正洞察力足够强的创始人。

关于能做的问题,在一个行业里面,我们看一个团队或者企业家能力的点是要看他是不是在这个领域里最优秀。平庸的团队最终没机会,尤其是赢家通吃的市场。做差异化没问题,但在这个差异化的细分里面也是要最优秀。

投资要反平庸化,因为平庸带来似是而非的机会,但最终一定不是机会,而且耗散我们的资源。

03

终局思维很重要,终局判断只是一个不断被校验的过程

麦星:从投资人比较传统的思路来说,所谓每个行业我们要看终局,我想请教一下这种思维的方式是不是要在目前大环境下要做一些改变?整个行业也好,公司也好,发展因素不确定性会越来越大,这个所谓的终局是不是还存在呢?

曾鸣:这个终局思维我是始作俑者,从20年前在长江商学院开始讲。不要纠结于终局判断那个结论,因为如果你认为你能做出终局判断,那是过于傲慢。其实你只要比别人多看那么两步、然后早走半步就够了。但就是那半步若没有终局思维,最关键的那半步你就迈不出去。

终局思维很重要,但终局判断只是一个不断被校验的假设。比如说我看自动驾驶,这个大行业看了五六年,我对产业终局的判断基本上每年都调整一次,结论都在不断变化。越是大的东西,其实越是不断有阶段性的反馈,会调整你的终局判断。所以说,最重要的是多看,第二个保持开放,第三个关注可能性。

04

所谓卓越的组织就是在与人性的惯性做对抗

麦星:延续组织间协同的话题,我们希望的是把共同的高标准点全部放进来,但现实中它必然带来个性,这时往往高标准或是价值观会有稀释,甚至形成像学术界的派系。这种问题该如何解决?

曾鸣:奈飞也在面对文化衰减。跟创始人一起创造奈飞文化的CPO也离开了公司,但是公司也以另外一种方式在传承这个文化。文化随着时间的推移和人数的扩张会有稀释,这是人性的必然。

所谓卓越的组织就是在与人性的惯性做对抗,谁能扛的时间长,谁就更牛逼一点点,这是一个实践问题。学术界是一个过于松散的组织,但因为它追求的目标是整个领域的原创性的突破,所以容忍了各种各样的问题。但在中国为什么原创的研究特别难出来,跟你说的学阀、学霸是有很大的关系,这是系统的堕落。

好的组织怎么避开上述问题,实现规模的扩大?在最优秀的人才里头,肯定是要把这些破坏协作的人给干掉,但同时也相信即使干掉那些人,我还有足够多的“10分的人”来一起工作。就像足球队中三个一流的能干过一个不合群的超一流一样,文化上的杂音是要除掉的,要不然你不能保证协同的基本文化。

麦星:我们以前蛮注重看组织能力,因为组织能力是很难复制的,而且壁垒极高,它像坦克一样是碾压式的能力。有一些企业的组织能力曾经被看好,但还是出现了问题。

笑凡:组织能力这东西,得相当晚期才能够体现出来,可能C轮之前的组织能力都没太多的差别。另一点是,大公司组织能力的衰减到业务衰减,中间这个延时是相当之长的。比如阿里,可能两三年前就开始衰减了,但现在还能增长,我对它再增长两三年还挺乐观。

曾鸣:所以我在研究智能组织。智能组织的优势就在于自我学习跟自我迭代的能力特别强。评价现在的创业团队,可以看它原来的天花板够不够高,或者想做的东西够不够深远,学习的动力够不够强。如果拿同样的能力去复制三次,到第三次基本上就打不动了,别人也学得会,会跟上来。

比较好的团队有相对长远的驱动力。用第一招收割了1~2次以后还要有第二招,大概才能跟得上第二浪的创新。我个人现在越来越看重不断持续做这样的能力,如果你不能持续做出好品牌,你就等于不会做品牌,你不能持续推出好产品,就等于不会做产品。

我也提醒过湖畔的同学,在今天的这个环境下你差不多得活过“三浪”,才有机会走向一个30年左右的好企业,活不过“三浪”的大概10年左右就见顶了。商业现实的挑战是比较残酷的,本质上是跟团队的驱动力、学习能力有关。

不过,研究与实际投资不同。研究跑在最前沿的企业,所以感受整体是偏向极具变化的世界,投资领域未必需要走这么远。如果我做投资的话,应该是研究3.0的企业、赚2.0企业的钱,这是在确定性跟可能性之间更好的一个平衡。